1970年代のジャパンビンテージ、ヤマハ FG-251。その高い評価を耳にして、気になっている方も多いのではないでしょうか。

しかし、古いギターだけに「本当に良いものなのか」「買って後悔しないか」と、一歩踏み出せない気持ちもありますよね。

多くの人が絶賛するその評価は、単なる懐かしさから来るのでしょうか?いいえ、そこには明確な理由が存在します。

この記事では、FG-251が持つクリアで現代的なサウンドの秘密、オレンジラベルに込められた歴史、そして上位モデルとの具体的な違いまで、あらゆる角度からその魅力を徹底解剖。

さらには、現在のリアルな中古相場と、後悔しないための個体の選び方のポイントも詳しく解説します。

これからビンテージギターの世界に足を踏み入れたい方、そして手頃で本当に価値のある一本を探しているあなたにとって、きっとお役に立つはずです。ぜひ最後までご覧ください。

出典:ヤマハ公式

- FG-251の基本的な評価とサウンド特性

- 他のモデルとの比較からわかるFG-251の立ち位置

- 中古市場での適正な価格相場と購入時の注意点

- ギターの性能を最大限に引き出す弦の選び方

ヤマハFG-251の評価と基礎知識を徹底解説

ヤマハ FG-251は、多くのギター愛好家から「コストパフォーマンスに優れた名器」として高く評価されています。

しかし、なぜそれほどまでに評価が高いのか、その具体的な理由を知りたいと思いませんか?

この章では、FG-251の評価の核心に迫るため、そのサウンドの質から詳細なスペック、当時の定価が持つ意味、そして後継機との違いまで、基本的な知識を徹底的に解説します。

まずはこのギターの全体像を掴むことで、その評価にきっとご納得いただけるはずです。

結論:ヤマハ FG-251の評価はコスパ最強のジャパンビンテージ

ヤマハ FG-251は、合板ボディでありながら価格を大きく超える、現代的でクリアなサウンドが魅力の、コストパフォーマンスに優れたアコースティックギターです。

製造から約半世紀が経過した現在でも、その価値は色褪せることなく、中古市場で非常に高い人気を誇っています。

「コスパ最強」と評価される理由は、単に価格が手頃だからというだけではありません。主に3つの要素がその評価を支えています。

- サウンドの質: 経年によって木材がよく乾き、新品のギターにはない深みと響きを持つ個体が多く存在します。特に、すっきりとしながらも芯のある高音域は、弾き語りからフィンガーピッキングまで、幅広いプレイスタイルに対応可能です。

- 作りの堅牢さ: ジャパンビンテージならではの丁寧な作りも、高く評価されるポイントです。現在の同価格帯のギターと比較しても、ネックの仕込みや細部の仕上げがしっかりしており、適切なメンテナンスを行えば、これからも長く愛用できる耐久性を備えています。

- 歴史的価値: 1970年代という、日本のフォークミュージックが成熟した時代に生まれたギターであることも魅力の一つです。当時の音楽シーンを支えたサウンドを、手頃な価格で体感できる歴史的な価値を持っています。

これらの理由から、ヤマハ FG-251は単なる古いギターではなく、「手頃な価格で良質なビンテージサウンドを手に入れたい」と考える、特にビンテージ入門者や、久しぶりにギターを再開するリターンギタリストにとって、まさに最適な一本と言えるでしょう。

ヤマハ FG-251のスペック詳細

ヤマハ FG-251がどのようなギターなのかをより深く理解するために、基本的な仕様を掘り下げて見ていきましょう。

1975年から1978年にかけて製造されたこのモデルは、当時最もポピュラーだったドレッドノートタイプのボディを持っています。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| ボディタイプ | ドレッドノート(ヤマハ呼称:トラッドウェスタン) |

| トップ材 | エゾ松合板 |

| サイド&バック材 | インドローズウッド合板(パリサンドル) |

| ネック材 | ナトー |

| 指板材 | インドローズウッド(パリサンドル) |

| スケール長 | 636mm |

| ナット幅 | 43mm |

| 製造国 | 日本 |

各スペックがサウンドに与える影響

特筆すべきは、ボディ材がすべて「合板」である点です。一般的に単板の方が響きが豊かとされますが、FG-251はヤマハの優れた木工技術とシーズニング(木材乾燥)のノウハウにより、合板とは思えないほどの豊かな鳴りを実現しています。

むしろ、合板であることで湿度や温度の変化に強く、コンディションを維持しやすいというメリットも持ち合わせています。

- トップ材(エゾ松): カラッとした明るいキャラクターで、FG-251のクリアな高音域の源となっています。

- サイド&バック材(インドローズウッド): 低音域と高音域に特徴があり、パワフルなストロークでも音が潰れにくい、迫力あるサウンドを生み出します。

- ネック材(ナトー): マホガニーの代替材として使われることが多く、暖かく甘い中音域をサウンドに加えています。

- ナット幅(43mm): 現代の標準的な44mmよりわずかに細く、特に手の小さな方や、親指で6弦を押さえるような握り込みスタイルの方には弾きやすいと感じられるでしょう。

これらの仕様が組み合わさることで、FG-251独自のバランスの取れたサウンドが形成されています。

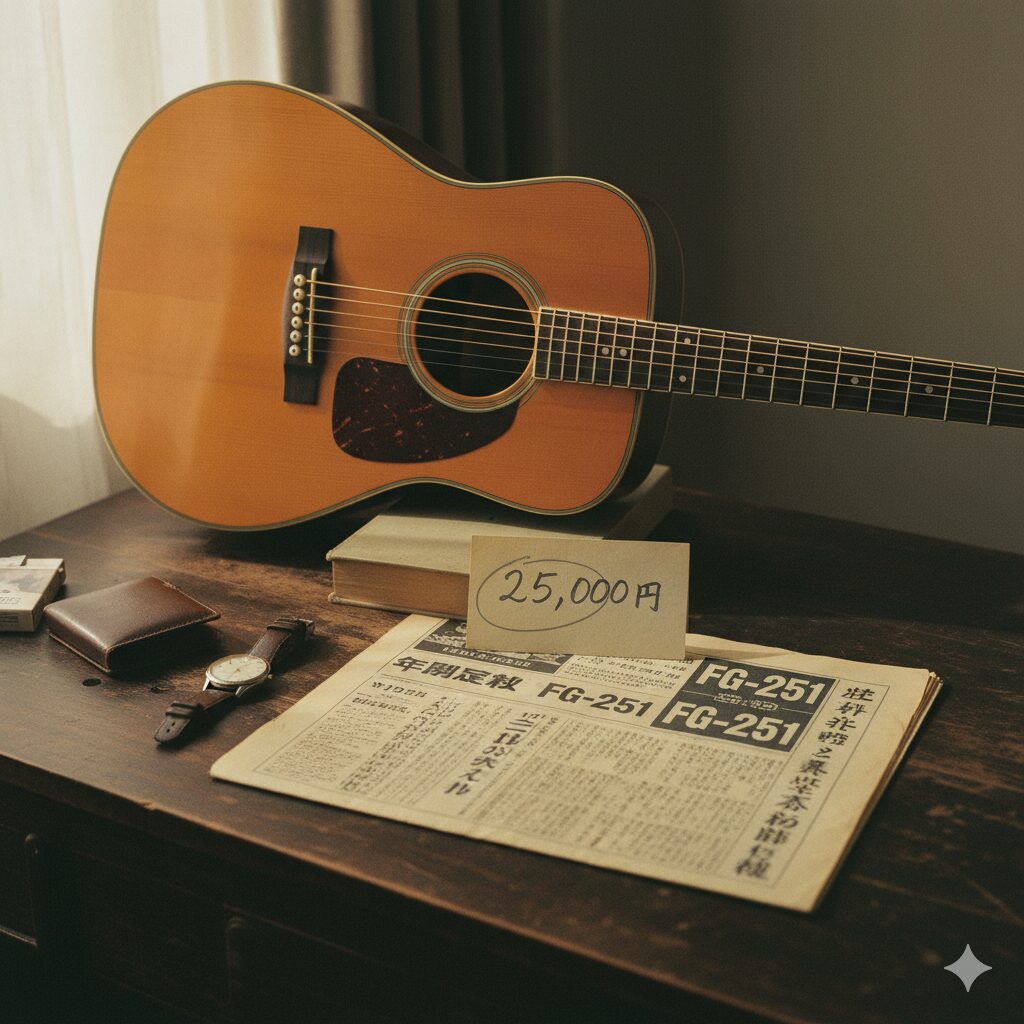

発売当時のヤマハ FG-251の定価は?

ヤマハ FG-251が発売された1975年当時の定価は、25,000円でした。前述の通り、品番の「251」がそのまま定価の25,000円を示しており、当時のヤマハ製品では一般的なナンバリングでした。

この25,000円という価格の価値を理解するために、当時の経済状況を少し見てみましょう。1975年の日本の大卒初任給の平均は約91,000円でした。

これを考慮すると、FG-251は決して安価な入門機というわけではなく、月給の約1/4に相当する、ある程度の覚悟が必要な「中級クラス」のモデルとして位置づけられていたことがうかがえます。

この価格帯でありながら、質の高い作りとサウンドを実現していたことが、FG-251が「コストパフォーマンスに優れたギター」として今日まで評価され続ける大きな理由となっています。

ヤマハの「高品質な楽器をできるだけ多くの人に届けたい」という企業哲学が、このモデルにも色濃く反映されているのかもしれません。

ヤマハ FG-251 オレンジラベルの特徴

ヤマハ FG-251を語る上で欠かせないのが、サウンドホールから見える鮮やかな「オレンジラベル」です。

このラベルは、1975年から1980年頃までに製造されたFGシリーズに採用されており、FG-251もこの時期を象徴する代表的なモデルの一つです。

オレンジラベル期の特徴は、それ以前のグリーンラベルや黒ラベルのモデルと比較して、サウンドの方向性が大きく変化した点にあります。

日本の音楽シーンがシンプルなフォークソングから、より洗練されたニューミュージックへと移行していく時代背景と重なるように、ギターのサウンドも変化しました。

以前のモデルが持つ、やや牧歌的で温かみのある「ボワーン」とした響きから、より現代的で輪郭のはっきりした、「シャキッ」とした歯切れの良い高音域が魅力のサウンドへと進化しました。

この音質は、ライブやレコーディングでのマイク乗りを意識した設計変更によるものとも言われています。

FG-251の中でも、よりオリジナルの仕様に近い初期型を見分けるには、以下の3つのポイントをチェックすると良いでしょう。

- 木製ロッドカバー: ネックの反りを調整するトラスロッドのカバーが木製。後継機(FG-251B)ではプラスチック製に変更されています。

- 5フレットからのポジションマーク: 指板上のポジションマーク(インレイ)が、3フレットではなく5フレットから始まっています。

- ペグ(糸巻き)の品質: 明確な基準はありませんが、後継機に比べてしっかりとした作りのペグが搭載されている傾向があります。

これらの細かな違いも、ビンテージギターとしての個性を深め、個体を選ぶ際の楽しみの一つとなっています。

後継機ヤマハ FG-251Bとの違い

FG-251には、1978年頃から製造が始まった「FG-251B」という後継機が存在します。基本的な設計やサウンドの方向性はFG-251の魅力を引き継いでいますが、時代の流れと共にいくつかの仕様変更が見られます。

FG-251とFG-251Bの主な違いを以下の表に詳しくまとめました。

| 項目 | FG-251(初期型) | FG-251B(後期型) |

|---|---|---|

| 製造時期 | 1975年〜1978年頃 | 1978年〜1980年頃 |

| ポジションマーク | 5フレットから | 3フレットから |

| ロッドカバー | 木製 | プラスチック製 |

| ペグ | グレードの高いものが使われる傾向 | コストを抑えたものが使われる傾向 |

| 中古市場価格 | やや高めの傾向 | やや安めの傾向 |

どちらを選ぶべきか

最も分かりやすい外見上の違いは、指板上のポジションマークの位置です。

FG-251がビンテージ感のある5フレットから始まるのに対し、FG-251Bはより現代的な仕様である3フレットから始まります。

これは、ローコードを押さえる際の視認性を高めるための変更と考えられます。

また、ロッドカバーの材質変更やペグのグレードダウンなど、生産効率やコストを意識した変更点も見受けられます。

これにより、中古市場ではFG-251Bの方がやや手頃な価格で取引される傾向にあります。

どちらを選ぶかは、何を重視するかによります。

- FG-251がおすすめな人: よりオリジナルの仕様やパーツの質、ビンテージとしての雰囲気にこだわりたい方。

- FG-251Bがおすすめな人: 現代的なルックス(3Fからのポジションマーク)を好み、少しでも手頃な価格でFGサウンドを楽しみたい方。

基本的なサウンドキャラクターは共通しているため、最終的にはデザインの好みや個体の状態で判断するのが良いでしょう。

総括:ヤマハFG-251の評価と基礎知識を徹底解説

ここまでFG-251の基礎知識を詳しく見てきました。

結論として、ヤマハ FG-251は、1970年代のヤマハが誇る高い技術力と設計思想を背景に、手頃な価格ながら豊かな音楽表現を可能にした、まさにジャパンビンテージを代表する一本であると言えます。

この章で明らかになった要点を以下にまとめます。

- サウンド・作り・歴史的価値の三拍子が揃ったコストパフォーマンス

- 合板ボディのデメリットを克服した、ヤマハ独自の優れた設計思想

- 当時の中級機という価格設定が、多くのギタリストに支持された背景

- オレンジラベルは、フォークからニューミュージックへの時代の音を反映

- 後継機FG-251Bとの仕様の違いが、初期型の価値を際立たせている

これらの点から、FG-251への高い評価が、単なるノスタルジーではなく、その確かな品質と歴史に裏打ちされたものであることがお分かりいただけたかと思います。

この基礎知識を踏まえることで、次の章で解説する他モデルとの比較が、より一層深い意味を持ってくるはずです。

他機種との比較でヤマハ FG-251の評価を再確認する

FG-251の基本的な魅力はご理解いただけたかと思いますが、そのギターが他のモデルと比べて実際にどうなのか、客観的な立ち位置が気になりますよね。

ある一つのモデルの真価を知るためには、同時代のライバルやシリーズ内の他のモデルと比較することが不可欠です。

この章では、上位・下位モデルとの比較から、プレイスタイルに合わせたシリーズ選び、さらには現行の新品モデルの紹介まで、多角的な視点でFG-251の評価を再確認していきます。

上位機とのヤマハ FG-251 FG-301 比較

FG-251を検討する際、同じオレンジラベル期の上位モデルである「FG-301」も必ず比較対象として挙がってきます。

FG-301は当時の定価が30,000円で、FG-251よりも5,000円高い、ワンランク上のモデルでした。この価格差がどのような違いを生んでいるのかを見ていきましょう。

| 項目 | ヤマハ FG-251 | ヤマハ FG-301 |

|---|---|---|

| 当時の定価 | 25,000円 | 30,000円 |

| サイド&バック材 | インドローズウッド合板 | コーラルローズ合板 |

| サウンド特性 | クリアですっきりした高音 | より深みと豊かな響き |

基本的な仕様は非常に似ていますが、サウンドキャラクターを決定づける重要な要素であるボディのサイド&バック材に違いがあります。

FG-301には「コーラルローズ」という木材の合板が採用されています。これは、ローズウッド系の木材の中でも特に杢目が美しく、硬質なことで知られ、より輪郭のはっきりした低音と豊かなサステイン(音の伸び)を生み出すとされています。

結果として、FG-301はFG-251のクリアな特性を持ちつつも、より深みのある豊かなサウンドが期待できます。わずか5,000円の価格差ですが、この違いは当時のユーザーにとって大きな選択のポイントだったことでしょう。

どちらを選ぶかは、純粋にサウンドの好みと予算によります。「クリアで歯切れの良いサウンド」を求めるならFG-251、「豊かな響きと深み」を重視するならFG-301、というのが一つの判断基準になります。

下位機ヤマハ FG-201の定価は?

一方で、FG-251の下位モデルとして「FG-201」が存在します。このモデルは当時の定価が20,000円で、FG-251より5,000円安価な設定でした。

FG-251が中級機であったのに対し、FG-201はどちらかといえば入門機として位置づけられていました。

しかし、このFG-201も決して侮れないポテンシャルを秘めています。前述の通り、この時代のヤマハギターはどの価格帯においても作りが非常にしっかりしており、FG-201も経年変化によって価格以上の「鳴り」を持つ個体が多く存在します。

サウンドキャラクターとしては、FG-251ほどのきらびやかさや音の張りはないかもしれませんが、その分、角の取れた素朴で温かみのあるサウンドが魅力です。どこか懐かしさを感じさせる「枯れた」音色は、特にフォークソングなどを爪弾くのに非常にマッチします。

予算を抑えつつジャパンビンテージの雰囲気を味わいたい方や、改造のベースとして楽しみたい方にとっては、FG-201も非常に面白い選択肢となるでしょう。市場での流通量も比較的多いため、状態の良い個体を探してみる価値は十分にあります。

ヤマハ FSとFGの違い!それぞれの適性

ヤマハのアコースティックギターには、FGシリーズの他に、もう一つのスタンダードとして「FS」シリーズという人気のラインナップがあります。

この二つのシリーズの最も大きな違いは、ボディのサイズと形状であり、それがサウンドや弾き心地に直結します。

FG-251という特定のモデルを選ぶ前に、まずはこの大枠の違いを理解しておくことが、後悔しないギター選びの鍵となります。

| シリーズ | FGシリーズ(トラッドウェスタン) | FSシリーズ(フォーク/コンサート) |

|---|---|---|

| ボディサイズ | 大きい | 小ぶりで、くびれが深い |

| サウンド | パワフルで豊かな低音、大きな音量 | バランスが良く、レスポンスが早い |

| 得意なスタイル | ストローク、弾き語り | フィンガーピッキング、アルペジオ |

| 弾き心地 | 存在感がある | 抱えやすく、フィット感が良い |

あなたはどちらのタイプ?

FG-251が属するFGシリーズは、一般的に「ドレッドノート」と呼ばれる大きなボディが特徴です。

これは、もともとバンド演奏の中でも他の楽器に負けない音量を求めて開発された形状で、パワフルで豊かな低音が得意です。

力強くコードをかき鳴らすストローク奏法や、歌の伴奏がメインの方に非常に適しています。

一方、FSシリーズは一回り小ぶりで、ボディのくびれが深い「フォーク(コンサート)」サイズです。この形状により、椅子に座って抱えやすく、特に小柄な方や女性でも体にフィットし、楽な姿勢で演奏できます。

サウンドはFGシリーズほどパワフルではありませんが、音のバランスが良く、一音一音の粒立ちがはっきりしているため、指で繊細に奏でるフィンガーピッキングやアルペジオとの相性が抜群です。

このように言うと、ダイナミックな弾き語りをしたいならFG、繊細なメロディを奏でたいならFS、というのが一つの分かりやすい目安になります。

歴史の系譜:ヤマハ The FG 生産終了の現在

FGシリーズの歴史をたどっていくと、その集大成ともいえる「The FG」というモデルに行き着きます。このモデルは、FGシリーズの最高峰として製造され、ボディのトップ材、サイド材、バック材すべてに単板を使用した「オール単板」仕様が最大の特徴でした。

オール単板ギターは、一枚板の木材を使用することで、弦の振動がボディ全体にロスなく伝わり、合板ギターでは得られない圧倒的な音量と豊かな響き、そして繊細な表現力を持ちます。

The FGは、その贅沢な仕様に加え、1966年の初代FG、通称「赤ラベル」を彷彿とさせるラベルデザインも採用され、多くのファンを魅了しましたが、残念ながら2018年頃に生産が終了しています。

The FGは、まさにFGシリーズの一つの到達点と言えるモデルでした。現在、新品で入手することはできず、状態の良い個体は中古市場で高値で取引されています。

なお、The FGの系譜やジャパンビンテージの精神を受け継ぐ現行モデルとして、「FG/FS Red Label」シリーズが展開されています。

このシリーズには、ヤマハ独自の木材改質技術「A.R.E. (Acoustic Resonance Enhancement)」が用いられています。

これは、温度、湿度、気圧を制御することで、木材を短期間で熟成させ、長年弾き込まれたビンテージギターのような豊かで暖かい鳴りを新品の状態で生み出す画期的な技術です。FGの歴史と進化を感じたい方は、こちらの現行モデルを試してみるのも良いでしょう。

新品で買えるヤマハFGシリーズのおすすめは?

ヴィンテージのFG-251には、長い年月を経て熟成された唯一無二の魅力があります。しかし一方で、新品のギターには、最新技術による安定した品質と安心の保証という大きなメリットが存在します。

ここでは、FG-251を検討する中で「現行のモデルも気になる」という方のために、現在新品で手に入るヤマハFGシリーズの中から、特におすすめのモデルを価格帯と特徴別に紹介します。

コスパ最強の入門・中級モデル「FG800シリーズ」

FG800シリーズは、手頃な価格帯ながら、トップ材に単板を使用することで高品質なサウンドを実現した、非常にコストパフォーマンスに優れたシリーズです。

これからギターを始める初心者から、気軽に使えるセカンドギターを探している経験者まで、幅広い層におすすめできます。

- トップ材にスプルース単板を使用: 価格を抑えながらも、ギターの鳴りの要であるボディトップには一枚板の「単板」を贅沢に使用。

- 新開発スキャロップドブレイシング: ボディ内部の補強構造を新たに設計することで、中低音域のパワフルさと豊かな鳴りを向上させています。

ヤマハ FG800 FGシリーズの最も基本的なモデルであり、エントリークラスの新たなスタンダードです。ダイナミックで明るいサウンドが特徴で、弾き語りからストロークまで、どんなスタイルにもマッチします。まず間違いのない一本を選ぶなら、このモデルが最適です。

ヤマハ FG830 FG800の上位モデルで、ボディのサイド・バック材にローズウッド合板を採用しています。FG800のパワフルさに加え、ローズウッド特有のきらびやかで豊かな倍音と、深みのある低音が楽しめます。見た目にも高級感があり、サウンドとルックスの両方をグレードアップしたい方におすすめです。

ヤマハ FG850 ボディのサイド・バック材にマホガニー合板を採用したモデルです。マホガニー特有の、暖かく甘い中音域が豊かなサウンドが特徴です。ブルースやフォークソングなど、温かみのあるサウンドを求めるプレイヤーにぴったりの一本と言えるでしょう。

本格サウンドを求めるなら「FG Red Labelシリーズ」

1960年代に登場し、今なお伝説として語り継がれるヤマハFGの「赤ラベル」。その設計思想や世界観を踏襲しつつ、現代の技術と感性で再構築したのが、このFG Red Labelシリーズです。

ボディ材すべてに単板を使用した「オール単板」仕様で、上級者も納得の本格的なサウンドを追求しています。

ヤマハ FG5 / FS5 日本国内の工場で、熟練の職人によって製造されるフラッグシップモデルです。ボディトップにはシトカスプルース単板、サイド・バックにはマホガニー単板を採用。

ヤマハ独自の木材改質技術「A.R.E.」により、新品でありながら長年弾き込まれたビンテージギターのような豊かで深みのある鳴りを実現しています。

まさに一生モノと呼ぶにふさわしい、最高品質の一本です。 (※旧モデルは2024年9月に生産終了し、グロスフィニッシュ化された新モデルが登場しています)

ヤマハ FG3 / FS3 FG5の設計と仕様を基に、製造を海外(中国)で行うことで、優れたコストパフォーマンスを実現したオール単板モデルです。

基本的な木材構成やA.R.E.技術はFG5と同等で、日本製にこだわらなければ、非常に高い品質のサウンドをより手頃な価格で楽しむことができます。

新品FGシリーズの選び方まとめ

| 価格帯 | モデル | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 手頃 | FG800 | 基本性能が高いスタンダードモデル | 初心者、最初の一本を探している方 |

| FG830 | ローズウッドによる豊かな倍音 | きらびやかで深みのあるサウンドが好きな方 | |

| FG850 | マホガニーによる温かい中音域 | 暖かく甘いサウンドで弾き語りをしたい方 | |

| 本格 | FG3/FS3 | 海外製造のオール単板モデル | 予算を抑えつつ本格的なサウンドを求める方 |

| FG5/FS5 | 日本製、A.R.E.採用の最高峰 | 品質とサウンドに一切妥協したくない経験者 |

最終的には、楽器店で実際に試奏し、それぞれのモデルが持つサウンドや弾き心地の違いをご自身の耳と手で確かめることを強くおすすめします。

ヤマハ FG-251 おすすめ 弦3選

FG-251のポテンシャルを最大限に引き出すためには、個体の状態や好みのサウンドに合わせた弦の選択が非常に重要です。

ここでは、FG-251の持つクリアなサウンドを活かすためのおすすめの弦を、3つのタイプに分けて具体的に紹介します。

- ゲージ(太さ): まずは標準的な「ライトゲージ(.012~.053)」から試すのがおすすめです。

- 素材: サウンドキャラクターを決定づけます。「フォスファーブロンズ」か「80/20ブロンズ」が主流です。

- コーティングの有無: 寿命と弾き心地に影響します。長持ちさせたいならコーティング弦が便利です。

1. 定番のフォスファーブロンズ弦

迷ったら、まずはこのタイプを選ぶのがおすすめです。フォスファーブロンズ弦は、リンと銅の合金で、きらびやかさと暖かみを両立したバランスの良いサウンドが特徴です。

FG-251のクリアな高音域をさらに際立たせつつ、豊かな倍音を加えてくれます。弾き語りからアルペジオまで、ジャンルを選ばず活躍します。

- 代表的な製品:D’Addario EJ16 多くのギタリストに愛用される、まさに定番中の定番です。バランスの取れたテンションと癖のないサウンドで、FG-251本来の鳴りを最も素直に引き出してくれます。

2. よりブライトな80/20ブロンズ弦

FG-251の歯切れの良さを、さらに前面に出してシャキッとしたサウンドにしたい場合に適しています。

80/20ブロンズ弦は、銅と亜鉛の合金で、フォスファーブロンズよりもブライトで切れ味の鋭いサウンドが特徴です。

- 代表的な製品:D’Addario EJ11 きらびやかで抜けの良いサウンドは、特にコードストロークで演奏した際に気持ち良く響きます。少しサウンドがおとなしいと感じる個体や、バンドアンサンブルの中で音を際立たせたい場合にも有効です。

3. 寿命が長く滑らかなコーティング弦

弦交換の頻度を減らしたい方や、指が弦を滑る際のキュッという音(フィンガーノイズ)を抑えたい方には、コーティング弦が有効です。

弦の表面にミクロの薄い膜を張ることで、手の汗や皮脂によるサビや劣化を防ぎます。

- 代表的な製品:Elixir NANOWEB Phosphor Bronze Light コーティング弦の代表格として絶大な人気を誇ります。ノンコーティング弦に比べて価格は高めですが、3〜5倍長持ちすると言われており、コストパフォーマンスに優れています。滑らかな弾き心地も魅力で、長時間の演奏でも指が疲れにくいでしょう。

中古相場から見えるヤマハFG-251の最終評価

この記事では、ヤマハ FG-251の評価をサウンド、スペック、歴史、そして他のモデルとの比較といった多角的な視点から解説してきました。

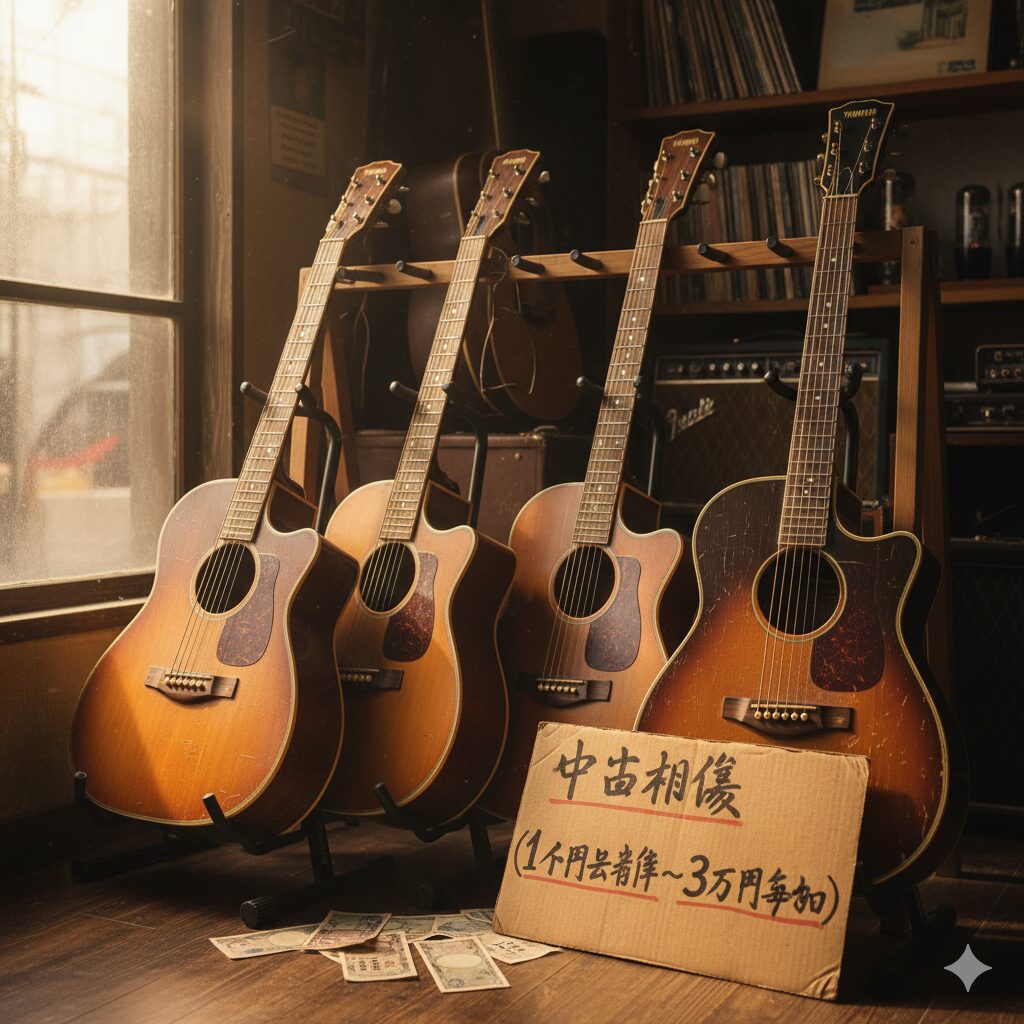

最後に、中古相場という最も現実的な観点から、このギターの最終的な評価と、後悔しない一本を選ぶための購入のポイントをまとめます。

FG-251の中古市場での価格は、個体のコンディションによって大きく変動しますが、おおよそ1万円台後半から3万円前後で取引されることが多く、状態が非常に良いものであれば3万円を超えることもあります。

この価格帯で、半世紀近い年月を経て熟成されたジャパンビンテージのサウンドが手に入るという事実は、FG-251が持つ最大の魅力と言えるでしょう。

中古ギター購入時の最重要チェックポイント

ビンテージギターの購入は、現物の確認が不可欠です。特に以下の点は必ずチェックしましょう。

- ネックの反り: 弦を張った状態で、ネックが真っ直ぐかを確認します。順反り、逆反りともに演奏性に大きく影響します。

- トップ板の膨らみ: ボディのトップ(表板)がブリッジの後方で不自然に膨らんでいないかを確認します。過度な膨らみは修理が困難な場合があります。

- フレットの残り: フレットが極端にすり減っていないかを確認します。フレット交換は高額なリペアになります。

ヤマハFG-251の評価をスペック・歴史・価格の観点で徹底解説の総括

多くのギター愛好家が注目するヤマハ FG-251の評価は、単なるノスタルジーではなく、その確かな品質と歴史に裏打ちされたものです。

結論として、FG-251は1970年代のジャパンビンテージの中でも、手頃な価格で豊かなサウンドと歴史的価値を享受できる、非常にコストパフォーマンスに優れた名器であると言えます。

その評価を支える理由は、以下の5つのポイントに集約されます。

- 合板とは思えない豊かな鳴りとクリアな高音、そしてジャパンビンテージならではの堅牢な作りが、価格以上の価値を提供します。

- 1970年代の音楽シーンの変化を反映した「オレンジラベル」は、現代的で歯切れの良いサウンドの象徴であり、歴史的な価値も持ち合わせています。

- 上位機FG-301の豊かな響き、下位機FG-201の手頃さとの比較により、FG-251はバランスの取れた中核モデルとしてのポジションが明確です。

- パワフルな演奏に適したFGシリーズに属するため、弾き語りやストローク中心のスタイルに最適ですが、新品のFSシリーズという選択肢も存在します。

- 中古相場は1万円台後半から3万円前後が目安ですが、個体差が大きいため、ネックの状態などを直接確認して選ぶことが後悔しないための鍵となります。

これらの多角的な視点から見ても、ヤマハ FG-251の評価の高さは揺るぎません。サウンド、作り、歴史、そして価格のバランスが絶妙に取れたこのギターは、これからビンテージの世界に足を踏み入れたい方にとって、最初の、そして最高のパートナーとなり得る一本です。

コメント