高中正義のあの甘いトーン、サンタナの泣きのサステイン…。憧れのサウンドの裏には、いつもヤマハSGの姿がありました。なのに、なぜ「ダサい」なんて言われるのでしょう?

それは、このギターがアーティストの要求に応え、サウンドを追求することに特化しすぎたからかもしれません。

この記事では、レジェンド達がSGに何を求め、SGがどう応えたのかを解き明かします。彼らが手にしたギターの秘密を知ることで、あなたが追い求めるサウンドへの近道がきっと見つかります。憧れの音に少しでも近づきたいあなたへ、ぜひご一読ください。

- ヤマハSGが「ダサい」と評価される理由と、そのデザインに込められた機能的な意味

- なぜ国内外のプロのアーティストたちがヤマハSGを愛用し続けるのか、その歴史的背景

- 主要モデルごとのサウンドや構造の具体的な違いと、自分に合った一本の見つけ方

- 中古で失敗しないための選び方のポイント、購入後のメンテナンスに関する具体的な知識

ヤマハSGはダサいとの噂は本当なのか?その理由・真実・魅力!

この章では、「ヤマハSGはダサい」という表面的な評価がなぜ生まれるのか、その背景にあるデザインの意図と歴史を深く掘り下げていきます。

一見すると古風に映るかもしれないその姿が、実はサウンドと演奏性を極限まで追求した「機能美」の表れであることを、具体的な特徴やそれを愛用したアーティストたちの物語を通じて解き明かします。

読み終える頃には、その唯一無二のデザインに隠された、本質的な魅力を理解できるはずです。

ヤマハSGは本当にダサいのか?総合的に考察!

「ヤマハSGはダサい」という評価は、そのギターが持つ深い歴史や、数々の革新的な個性を知らない表面的な意見であると考えられます。

確かに、滑らかな流線形が主流の現代的なギターデザインとは一線を画す、どこか武骨でクラシカルな佇まいは、一部で古風な印象を持たれることがあるのは事実です。しかし、そのデザインの一つ一つには、明確な意図と機能が込められています。

言ってしまえば、このギターのデザインは、音楽が劇的に変化した1970年代から80年代のサウンドを色濃く反映しているのです。当時のトップギタリストたちは、より長く伸びるサステイン、より芯のある太いサウンド、そして激しいステージングにも耐えうる高い演奏性を求めていました。

ヤマハの開発陣は、その要求に完璧に応えるべく、左右対称のダブルカッタウェイや、重厚なサウンドを生み出すアーチドトップのボディといった、機能美の結晶とも言えるデザインを完成させたのです。

- サウンドの追求:豊かなサステインと太いトーンを実現するための構造。

- 演奏性の向上:ハイポジションへのアクセスを容易にするためのカッタウェイ。

- 時代の要請:当時のトッププロの要求に応えるためのヤマハの答え。

そのため、単に見た目のシルエットだけで判断するのではなく、なぜこのデザインが生まれ、時代を代表するプロフェッショナルたちに選ばれたのかという背景を知ることが、ヤマハSGを正しく理解する上で非常に重要になります。

この記事では、そうした歴史的背景や、多くのプロを虜にしたサウンドの秘密を徹底的に解き明かし、ヤマハSGが持つ、時代に流されない本質的な魅力と価値を探っていきます。

そもそもギターのSGの特徴は何か?

ギターの世界で「SG」という名前を聞くと、多くの人がギブソン社が1961年に発表した、薄く鋭利なダブルカッタウェイを持つモデルを思い浮かべるでしょう。

しかし、ヤマハのSGは、その名前を共有しつつも、全く異なる設計思想に基づいて開発された、独自の進化を遂げたモデルです。

両者に共通するのは左右対称に近いダブルカッタウェイボディを持つ点ですが、その中身は似て非なるものと言えます。

ヤマハSGの基本的な特徴は、そのサウンド、演奏性、そして多様性を決定づける、主に以下の3つの要素に集約されます。

ボディ構造と木材

ヤマハSGのサウンドの核となっているのが、厳選された木材の組み合わせです。ボディのトップ材には、硬質で音の立ち上がりが速いメイプルを、バック材には、暖かく豊かな中低音域を持つマホガニーを使用するのが基本構造となっています。

この「メイプルトップ/マホガニーバック」という組み合わせは、レスポールなど他の名機にも見られますが、ヤマハSGは特にトップのメイプル材に厚みを持たせ、美しいアーチ形状に削り出すことで、アタックの明瞭さと重厚なボディ鳴りを両立させています。

この高級感あふれるアーチドトップは、見た目の美しさだけでなく、サウンドに独特の深みと響きを与える重要な役割を担っているのです。

ネック構造

ヤマハSGの演奏性とサステインを決定づけるのが、ネックとボディの接合方法です。

- スルーネック構造: 上位モデルであるSG2000やSG3000では、ネック材がボディエンドまで一本の木材で貫通している「スルーネック構造」が採用されています。これにより、ネックとボディの間の振動ロスが極限まで抑えられ、**圧倒的で滑らかなサステイン(音の伸び)**を実現しています。弦を弾いた瞬間から音が豊かに伸びていく感覚は、この構造ならではのものです。

- セットネック構造: 一方でSG1000などでは、ボディにネックを接着剤で固定する伝統的な「セットネック構造」が採用されています。こちらはスルーネックほどのサステインはありませんが、代わりにサウンドの立ち上がりが速く、より歯切れの良いアタック感が得られます。このため、ストレートでパンチの効いたロックサウンドを求めるギタリストに好まれる傾向があります。

多彩なサウンドメイク

ヤマハSGは、そのパワフルなサウンドだけでなく、音作りの幅広さも大きな魅力です。多くのモデルに「バイサウンドシステム」と呼ばれるコイルタップ機能が搭載されています。

これは、通常2つのコイルで構成されるハムバッカーピックアップの片側のコイルをキャンセルし、擬似的にシングルコイルピックアップとして機能させるスイッチです。

これにより、ハムバッカーならではの太く甘いリードトーンから、シングルコイルのような煌びやかでシャープなカッティングサウンドまで、手元のスイッチ一つで瞬時に切り替えることが可能です。

この多様性により、ロックやフュージョン、ブルース、ポップスなど、あらゆる音楽ジャンルに1本で対応できる高い汎用性を備えています。

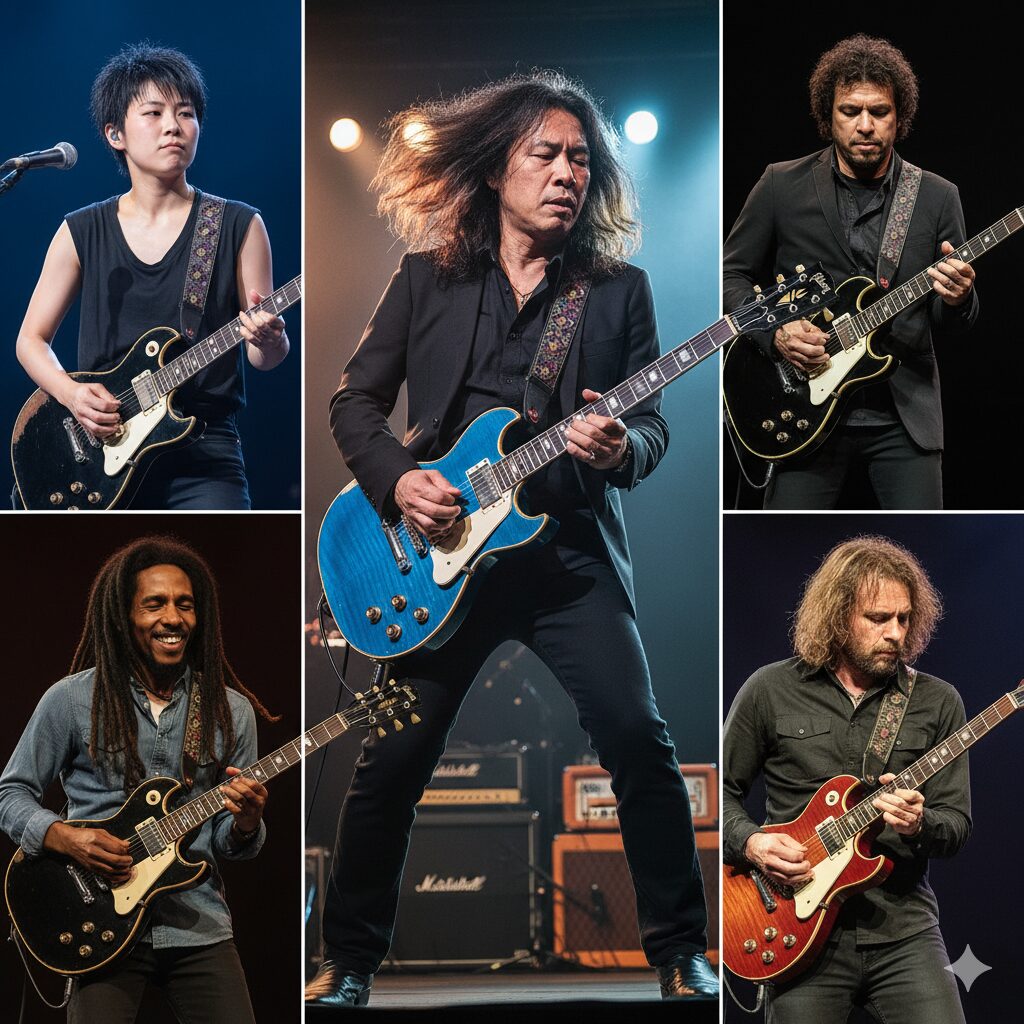

ヤマハSGを使っているアーティストは誰ですか?

ヤマハSGが単なる「昔のギター」ではなく、今なお語り継がれる「名機」と呼ばれる最大の理由は、そのサウンドと演奏性が、時代や国境、音楽ジャンルを超えて、数多くの一流アーティストたちに選ばれてきたという厳然たる事実にあります。彼らのプレイこそが、ヤマハSGのポテンシャルの高さを何よりも雄弁に物語っています。

海外のレジェンドたち

- カルロス・サンタナ: ラテンロックのアイコンであり、その情熱的で歌うようなギターサウンドで世界を魅了するカルロス・サンタナは、ヤマハSGの歴史を語る上で絶対に欠かせない存在です。彼は70年代にSG-175を元にしたカスタムモデル、通称「ブッダSG」を使用し、「もっとサステインが欲しい」という彼のフィードバックが、後の歴史的名機SG2000開発の大きなきっかけとなりました。

- ボブ・マーリー: レゲエという音楽を世界に広めた伝説のアーティスト、ボブ・マーリーもまた、ヤマハSGの愛用者でした。彼はSG-3000 CUSTOMを使用していたとされており、彼の音楽の温かみと力強さを支えるサウンドの一端を、このギターが担っていたのかもしれません。

- ジョン・フルシアンテ: 近年では、レッド・ホット・チリ・ペッパーズの天才ギタリスト、ジョン・フルシアンテがSG2000を愛用していたことで、再び注目を集めました。彼は特に日本製ギターならではの、どのポジションでも均一で安定した鳴りに魅力を感じていたと語っており、ヤマハの楽器作りの精度の高さを証明しています。

日本を代表するギタリスト

- 高中正義: 日本国内でヤマハSGのイメージを決定づけたのは、間違いなくフュージョンギタリストの高中正義氏でしょう。彼のトレードマークとも言える鮮やかなオーシャンブルーのSGは、そのテクニカルでメロディアスなプレイと共に、多くのギターキッズの憧れの的となりました。

- 野呂一生: 日本を代表するフュージョンバンド「カシオペア」のギタリスト、野呂一生氏も初期にSGを使用していました。彼の正確無比で洗練されたプレイは、ヤマハSGが持つ高い演奏性と表現力の幅広さを示しています。

- 吉野寿: パンクロックバンド「eastern youth」のボーカル・ギター、吉野寿氏は、デビュー前から一貫してSG-1000を愛用しています。彼の魂を削るような激しいカッティングやノイジーなプレイは、ヤマハSGがフュージョンだけでなく、最もラウドでエモーショナルな音楽にも対応できる、強靭なポテンシャルを持っていることの証左です。

これらの事実から、ヤマハSGが一過性の流行り物ではなく、真に音楽的な要求に応えることができる、普遍的な実力を持ったギターであることがはっきりと分かります。

ヤマハSGと高中正義氏の特別な関係

日本の音楽シーンにおいて、ヤマハSGのイメージをここまで鮮烈に、そして決定的にしたのは、ギタリストの高中正義氏の存在をおいて他にありません。

彼の華麗でテクニカルなギタープレイと、ステージで圧倒的な存在感を放ったオーシャンブルーのヤマハSGは、70年代後半から80年代にかけての「ギターヒーロー」という概念そのものを象徴する、完璧な組み合わせでした。

高中氏がヤマハSGを本格的に使い始めたのは1970年代後半のこと。特に有名なのが、当時市販されていたSG2000をベースに、彼の厳しい要求を取り入れて製作された数々のカスタムモデルです。

そのなかでも、南国の海を思わせる鮮やかなカラーリングが施されたSG-Tなどのモデルは、彼の奏でるトロピカルで開放的なフュージョンサウンドと完璧にマッチし、聴衆に強烈な視覚的インパクトを与えました。

- 豊かなサステイン:スルーネック構造が生み出す、どこまでも伸びるリードトーン。

- 甘く太い音色:マホガニーボディとハムバッカーの組み合わせによる、メロウなサウンド。

- 印象的なルックス:彼の音楽性を象徴するカスタムカラーと豪華なインレイ。

彼のサウンドの最大の特徴である、どこまでも伸びやかで甘く、官能的ですらあるリードトーンと、突き抜けるような圧倒的なサステインは、ヤマハSGが持つスルーネック構造や、厳選された良質な木材といった、楽器としての基本的なポテンシャルを、アーティストの感性が最大限に引き出した理想的な結果と言えるでしょう。

彼のプレイを通じて、ヤマハSGは単なる「よく出来たエレキギター」という評価を超え、一つの音楽スタイル、一つの時代を象徴する文化的アイコンとしての地位を不動のものとしました。

今でも彼の名前を聞けば、あの青いSGを反射的に思い浮かべる長年のファンは少なくありません。ヤマハSGと高中正義氏の関係は、楽器とミュージシャンが互いの価値を高め合った、幸福な時代の象徴なのです。

伝説の原点となったヤマハSG-175

現在に至るヤマハSGシリーズの長く輝かしい歴史。その全ての物語が始まる「創世記」に位置するのが、1974年11月に発売されたSG-175です。

このモデルこそ、現代につながるヤマハSGの設計思想を初めて明確に体現した、記念碑的な存在と言えます。

それまでのヤマハのオリジナルエレキギターは、独自性を追求するあまり、世界のスタンダードとは少し異なる、いわゆる「ビザールギター」的な側面も持っていました。

しかし、SG-175の開発にあたり、ヤマハはギブソンなどに代表される伝統的なセットネック構造やハムバッカーピックアップを本格的に採用。

世界基準のサウンドと演奏性を本気で目指すという、明確な意思表示を行いました。

その志は、使用された木材にも表れています。ボディとネックには、当時から高級材として知られていたホンジュラスマホガニーを、指板には漆黒のエボニーといった最高級の木材を惜しげもなく使用。

さらに、指板やボディ外周には豪華なメキシコアバロンによるインレイが施され、フラッグシップモデルとしての風格を漂わせていました。

特に、指板に入れられた矢のような形状の「アロー・ポジションマーク」は、このモデルで初めて採用され、後のSGシリーズの象徴的なデザインとして受け継がれていきます。

このギターの完成度の高さを何よりも雄弁に証明するのが、かのカルロス・サンタナとの歴史的な逸話です。

74年の来日公演でSG-175を手にしたサンタナは、そのポテンシャルを高く評価しつつも、彼の音楽に不可欠な要素である「もっと豊かなサステインが欲しい」とヤマハの開発陣に要望しました。

この世界的なトップギタリストからの直接的なフィードバックが、SG-175をベースにした伝説的なカスタムモデル「ブッダSG」の製作へと繋がり、そこで得られた貴重な知見や革新的なアイデアが、後の歴史的名機SG2000の開発へと結実したのです。

SG-175の製造期間はわずか1年8ヶ月と非常に短く、生産本数も600本程度と少なかったため、現在では「ジャパン・ビンテージ」市場においても極めて希少価値の高い、コレクターズアイテムとして知られています。

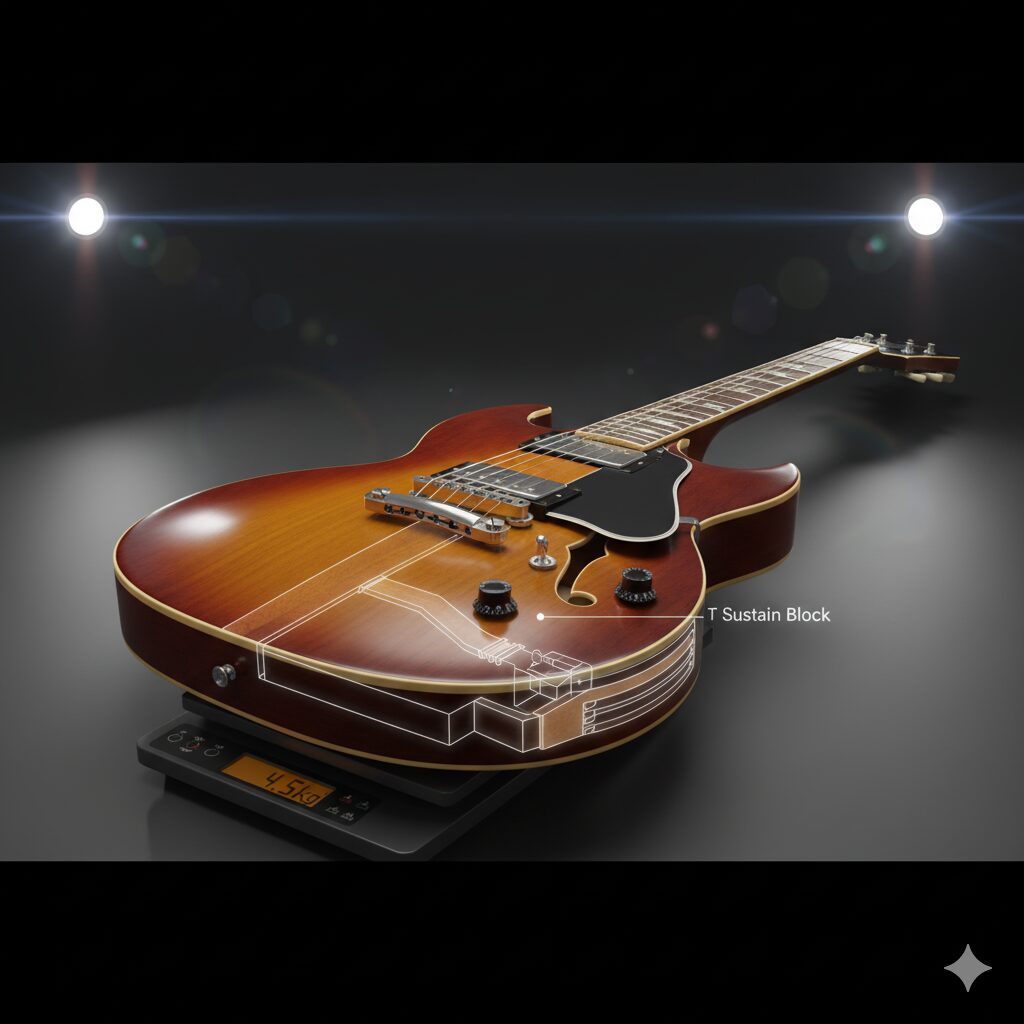

気になるヤマハSGの重さやボディ厚みは?

ヤマハSGをこれから手にしようとする際に、多くの人がスペック表を見て気に掛けるのが、その「重さ」でしょう。

これは紛れもない事実であり、モデルや個体差にもよりますが、一般的に約4.5kgから4.6kg程度の重量があります。

例えば、代表的なモデルであるヤマハSG-2000は約4.6kgとされており、これはフェンダー・ストラトキャスター(約3.5kg)などと比較すると、明らかに重量級の部類に入ります。

重さの理由とサウンドへの影響

では、なぜヤマハSGはこれほど重いのでしょうか。その主な理由は、サウンドを最優先した設計思想にあります。

- 高密度な木材: ボディに使用されている良質で密度の高いメイプルとマホガニーは、それ自体が一定の重量を持っています。

- 独自の構造: 上位モデルに採用されているスルーネック構造や、サステインを飛躍的に向上させるためにブリッジ下に埋め込まれたブラス(真鍮)製のサステインブロックなど、質量を稼ぐためのパーツや構造が、全体の重量を増加させているのです。

しかし、この重さは決して単なるデメリットではありません。むしろ、ヤマハSGならではの唯一無二のサウンドキャラクターを形成する、最も重要な要素なのです。

ボディが重く密度が高いことで、弦の振動エネルギーがボディ全体でしっかりと受け止められ、他のギターでは得られないほど長く、豊かで、滑らかなサステインが生まれます。

また、サウンド全体にどっしりとした芯が生まれ、特に中低音域が充実した、太くパワフルなトーンに繋がっています。

ボディの厚みについて

ヤマハSGのボディ厚みは、ギブソンのSG(約33mm)のように極端に薄くはなく、レスポールに近い、しっかりとした厚みを持っています。

特にボディ中央部が滑らかに盛り上がったアーチドトップ形状は、豊かなボディの鳴りを生み出すと共に、高級家具のような美しいルックスにも大きく貢献しています。

一方で、旧モデルには体の当たる部分を削り込む「バックコンター」加工が施されているものもあり、重量がありながらも体へのフィット感を高めるための工夫がなされていました。

このように、一見するとネガティブに捉えられがちな重さや厚みは、実はヤマハSGのアイデンティティである「豊かなサステインと太いサウンド」を実現するために、意図的に設計された結果なのです。

ヤマハSGはダサいとの噂は本当なのか?その理由・真実・魅力!の総括

以上の点から、「ヤマハSGがダサい」という評価は、そのギターが持つ歴史的背景や機能的なデザイン意図を考慮しない、一面的な見方であると言えます。

ヤマハSGの個性的なルックスは、単なる奇抜さではなく、当時のトップアーティストたちが求めるサウンドと演奏性を実現するために、ヤマハの技術者たちが導き出した答えなのです。

- デザインの結論: ヤマハSGのデザインは、豊かなサステインと高い演奏性を両立させるための「機能美」の結晶です。

- 歴史的価値: カルロス・サンタナや高中正義といったレジェンドたちに愛用され、音楽史にその名を刻んできました。

- 構造的特徴: スルーネックやセットネック、厳選された木材など、モデルごとに明確なコンセプトがあり、サウンドキャラクターを決定づけています。

- 物理的特性: その重さや厚みは、デメリットではなく、むしろ重厚なサウンドと豊かなサステインを生み出すための重要な要素です。

したがって、ヤマハSGは一過性の流行に左右されることのない、普遍的な価値を持った「名機」であると結論付けられます。そのデザインに込められた物語を理解することで、その評価は「ダサい」から「唯一無二のカッコよさ」へと変わるでしょう。

ヤマハSGを最高のパートナーにするための選び方と育て方

ヤマハSGの持つ本質的な魅力を理解したところで、この章ではさらに一歩踏み込み、「実際に手に入れる」ための具体的な情報を提供します。

シリーズを代表する主要モデルそれぞれの個性やサウンドの違いを徹底比較し、あなたの音楽性に最適な一本を見つける手助けをします。

さらに、中古市場で後悔しないための賢い選び方から、購入後のメンテナンス、自分好みのサウンドに育てるカスタマイズ方法まで、ヤマハSGと長く付き合っていくための実践的な知識を網羅的に解説していきます。

主要モデル【徹底比較】SG1000, 2000, 3000それぞれの個性と選び方

ヤマハSGシリーズには、いくつかの主要モデルが存在し、それぞれに特徴があります。中古市場で探す際には、これらの違いを理解しておくことが、自分に合った一本を見つける鍵となります。

| モデル | SG1000 | SG2000 | SG3000 |

|---|---|---|---|

| 発売年 | 1976年 | 1976年 | 1982年 |

| ネック構造 | セットネック | スルーネック | スルーネック |

| サウンド傾向 | キレが良くパンチのあるロックサウンド | 豊かで伸びやかなサステイン | SG2000を基にさらに洗練されたサウンド |

| 指板インレイ | ドット(白蝶貝) | アロー(白蝶貝) | アロー(メキシコアバロン) |

| その他特徴 | ブラスサステインブロックなし | ブラスサステインブロックあり | 豪華な装飾、バイサウンド搭載 |

| おすすめの層 | ストレートなロックを好むプレイヤー | サステインを活かしたリードプレイをしたい方 | 最上級のサウンドとルックスを求める方 |

SG1000:ロックサウンドの追求

SG2000と時を同じくして1976年に登場したSG1000は、SG2000が持つ革新的な特徴とは異なるアプローチで、ギタリストの心を掴んだもう一つの名機です。SG2000の滑らかで甘いトーンに対し、「もっと荒々しく、エッジの効いたロックサウンドが欲しい」という、当時のライブシーンの最前線にいたギタリストたちの声に応える形で開発されました。

SG2000との最大の違いであり、SG1000の個性を決定づけているのが、伝統的な「セットネック構造」の採用です。ネックとボディという異なる木材の塊を、職人の手作業によって精密に接着するこの構造は、スルーネックほどのサステインは得られない一方で、サウンドに独特のキャラクターを与えます。

具体的には、アタックの瞬間に「コンッ」という硬質で小気味よい反応が生まれ、サウンド全体の立ち上がりが非常に速くなります。これにより、コードをかき鳴らした時には各弦の音が分離して聞こえ、タイトなリフを刻んだ時にはエッジの効いた鋭いトーンが得られるのです。この特徴が、歪ませた際の音の抜けの良さや、アンサンブルの中で埋もれない存在感に繋がり、多くのロックギタリストから絶大な支持を受けました。

サステインを追求したSG2000が「静」の魅力を持つならば、アタックとレスポンスを重視したSG1000は「動」の魅力を持つギターと言えるでしょう。また、構造がシンプルな分、SG2000に比べて比較的手に入れやすい価格であったことも、パンクロックやハードロックなど、初期衝動をダイレクトに表現したい若いギタリストたちに広く受け入れられた理由の一つです。

SG2000:シリーズの完成形

ヤマハSGを象徴するモデルとして、今なお多くのギタリストから絶大な支持を集めるのがSG2000です。このギターの誕生には、ラテンロックの巨匠カルロス・サンタナの存在が不可欠でした。

彼が求めた「どこまでも伸びていくようなサステイン」という、当時のギターにとって非常に高いハードルであった要望に、ヤマハの技術者たちが持てる技術のすべてを注ぎ込んで応えた結晶、それがSG2000なのです。

その最大の特徴は、サウンドと演奏性を決定づける独自の構造にあります。

- スルーネック構造:ネックとボディの継ぎ目がなく、弦振動をロスなくボディ全体に伝えることで、圧倒的なサステインを実現します。

- Tクロスメイプル・トップ:ボディ中央部でメイプル材をT字型に組み合わせることで、強度と豊かな鳴りを両立させています。

- サステイン・ブロック:ブリッジの真下に埋め込まれたブラス(真鍮)製のブロックが、弦振動をがっちりと受け止め、音に芯と重厚感を加えます。

これらの革新的な構造が一体となることで、SG2000ならではのサウンドが生まれます。その音色は、ただ長いだけでなく、非常に音楽的です。

特に、甘く艶やかで、豊かな中音域を持つリードトーンは絶品と言えるでしょう。ピッキングした瞬間から音が豊かに立ち上がり、減衰することなくどこまでも伸びていく感覚は、多くのプレイヤーを虜にしてきました。

また、バイサウンドシステム(コイルタップ)も搭載しており、パワフルなハムバッカーサウンドから、繊細で煌びやかなシングルコイル風のサウンドまで、幅広い音作りが可能です。

この汎用性の高さも、フュージョンやブルース、メロウなロックなど、表現力を求められるジャンルのギタリストから高く評価される理由となっています。

まさに、ヤマハSGの名を世界に轟かせた、シリーズの完成形と呼ぶにふさわしい一本です。

SG3000:シリーズ最高峰

1982年、ヤマハが満を持して世に送り出したSGシリーズの最上位機種、それがSG3000です。

このモデルは、すでに完成形と評価されていたSG2000をベースにしながら、ヤマハが持つ最高の木工技術、木材、そしてパーツを惜しみなく投入し、サウンドとルックスの両面でさらなる高みを目指した、まさにフラッグシップと呼ぶにふさわしい一本です。

基本的な構造はSG2000のスルーネック方式を踏襲し、豊かなサステインと太いトーンというシリーズの核となる魅力を継承しています。その上で、SG3000を特別な存在たらしめているのが、その豪華絢爛な装飾です。

ボディの外周とヘッドストック、そして指板のポジションマークには、美しい輝きを放つメキシコ・アバロン貝によるインレイが手作業で丹念に施されています。

この緻密で芸術的な装飾は、単なる飾りではありません。それは、これ以上ない精度で楽器を作り上げるという、ヤマハのクラフトマンシップの象徴なのです。

サウンド面においても、さらなる「洗練」が加えられました。搭載されたピックアップは、SG2000のものを基にさらに改良が加えられ、解像度とバランスが向上しています。

これにより、クリーンサウンドではより分離の良い澄んだ音色を、そしてアンプやエフェクターで深く歪ませても、音の芯が潰れることなく明瞭さを保つ、現代的なサウンドへの対応力も獲得しました。

ゴールドで統一されたハードウェアや、精度の高いペグなど、細部に至るまで最高級のパーツが採用されており、チューニングの安定性や操作性も抜群です。

SG3000は、単に音を出すための道具ではなく、持つことそのものに喜びを感じさせる、工芸品のようなオーラを放つギターであり、ヤマハエレキギターの歴史における一つの到達点と言えるでしょう。

後悔しないヤマハSG中古モデルの選び方

ヤマハSGは生産完了しているモデルも多く、現在手に入れるには中古市場がメインとなります。質の良い個体を見つけるために、購入時にはいくつかのポイントを確認することが大切です。

年式と仕様の確認

ヤマハSGは長い歴史の中で、細かな仕様変更が繰り返されてきました。特にピックアップやハードウェアなどがオリジナルの状態を保っているかは、そのギターの価値を左右する重要なポイントです。購入前にお店のスタッフに確認したり、事前にモデルごとの仕様を調べておくと良いでしょう。

ネックの状態をチェック

ギター選びで最も重要なのがネックの状態です。ネックが大きく反っていたり、ねじれていたりすると、演奏性に大きな支障をきたし、修理にも高額な費用がかかる場合があります。順反り程度であればトラスロッドでの調整が可能ですが、限界まで回っていないか、逆反りしていないかなどを入念に確認しましょう。

フレットの残りと電装系

フレットの減り具合も重要なチェックポイントです。フレットが極端に減っていると、音詰まりの原因になったり、すり合わせや交換が必要になったりします。

最低でも6〜7割程度残っているのが望ましいです。また、ボリュームやトーンのノブを回した際にガリ音が出ないか、ピックアップセレクターが正常に機能するかなど、電装系のチェックも忘れずに行いましょう。

白濁の有無

前述の通り、ヤマハSGは塗装が白く濁る「白濁」という経年変化を起こしやすい特徴があります。

これはサウンドに直接影響するものではありませんが、見た目の印象を大きく左右します。どの程度の白濁なら許容できるか、自分の中で基準を持っておくと良いかもしれません。

これらのポイントを押さえ、可能であれば実際に試奏して、自分のフィーリングに合うかどうかを確かめることが、後悔しないギター選びの最も確実な方法です。

ヤマハSGのピックアップ交換で音作り

ヤマハSGは元々クオリティの高いピックアップを搭載していますが、さらに自分好みのサウンドを追求するためにピックアップを交換するのも有効なカスタマイズです。ただし、専門的な知識や技術が必要になるため、自信がない場合はプロのリペアショップに依頼するのが最も確実です。

もし自分で行う場合は、以下の点に注意して慎重に作業を進めましょう。

必要な工具と準備

作業には、はんだごて、はんだ、ドライバー、ニッパーといった基本的な工具が必要です。また、交換するピックアップの配線図を事前に用意し、元の配線がどのようになっているかを写真に撮っておくなど、記録を残しておくとトラブルを防げます。作業中にボディを傷つけないよう、下に柔らかい布を敷くなどの保護も大切です。

交換の手順

- 弦を外す: まず全ての弦を緩めて取り外します。

- 古いピックアップの取り外し: ピックアップを固定しているネジを外し、裏側のコントロールキャビティ内ではんだごてを使って配線を外します。

- 新しいピックアップの取り付け: 新しいピックアップをボディに固定し、配線図に従ってポットやスイッチにはんだ付けします。

- 動作確認と調整: 弦を張る前に、アンプに繋いで軽くピックアップのポールピースを叩くなどして、音が出るかを確認します。問題がなければ弦を張り、ピックアップの高さなどを調整して完了です。

交換するピックアップの種類によってサウンドは大きく変わります。よりパワフルなモダンハイゲインサウンドを求めるならアクティブタイプのEMG、ヴィンテージライクな枯れたトーンが欲しいならP-90タイプなど、自分の出したい音に合わせて選ぶ楽しみがあります。

経年劣化?ヤマハSGの白濁とその対策

ヤマハSG、特にヴィンテージモデルを探していると、「白濁」という言葉を目にすることがあります。これは、ギターの塗装、特にポリウレタン塗装の層に湿気が入り込み、塗装が白く曇ったように見える現象です。

白濁の主な原因

この現象の直接的な原因は「湿気」です。湿度が高い日本の環境では特に起こりやすく、長期間ギターケースに入れっぱなしにしていると、ケース内に湿気がこもって白濁のリスクが高まります。

ギターの木材と塗装の間に閉じ込められた水分が、塗膜を内側から白く見せている状態です。 これはヤマハSG特有の「病気」というわけではなく、同様の塗装が施された他のギターでも起こりうる経年変化の一種です。

予防と対策

白濁を完全に防ぐ最も効果的な方法は、適切な湿度管理です。ギターを保管する部屋の湿度を40%〜50%程度に保つことが理想的です。

ギターケースに保管する場合は、ケース内に湿度調整剤を入れておくと良いでしょう。 また、定期的にケースから出して外気に触れさせ、風通しを良くすることも予防に繋がります。

演奏後にボディを乾いたクロスで拭き、汗や湿気を残さないようにする基本的なメンテナンスも大切です。

一度発生してしまった白濁を個人で完全に除去するのは非常に困難です。軽度なものであれば、専門の工房で塗装面を研磨することで目立たなくできる場合もありますが、症状が進行している場合は塗装を剥がして再塗装するなど、大掛かりな修理が必要になることもあります。

結論:本当にダサいのか?ヤマハSGの真相・実力・歴史を徹底解説

ヤマハSGがダサいという評価は、そのギターが持つ本質的な価値を見過ごした、一面的な見方に過ぎません。

一見すると古風にも映るその個性的なデザインは、単なる見た目の問題ではなく、サウンドと演奏性を極限まで追求した「機能美」の結晶です。

時代を築いたプロフェッショナルたちがなぜこのギターを選んだのか、その理由を知ることで、評価は大きく変わるはずです。結論として、ヤマハSGは時代に流されない確かな実力を持った、真に魅力的な名機と言えます。

- 機能美から生まれたデザイン: 左右対称のダブルカッタウェイや美しいアーチドトップは、豊かなサステインとハイポジションでの高い演奏性を両立させるために、すべて計算されて生まれた意図的な設計です。

- プロが認めた確かな実力: カルロス・サンタナや高中正義といった国内外のレジェンドたちが愛用してきた歴史が、このギターの持つポテンシャルと音楽的な価値を何よりも雄弁に物語っています。

- サウンドを決定づける独自の構造: スルーネック構造や厳選された木材の組み合わせは、他のギターでは得られない圧倒的なサステインと、太く甘い唯一無二のトーンを生み出すための核となる要素です。

- 明確な個性を持つモデル展開: サステインを重視したメロウなサウンドのSG2000や、アタック感の強いロックなSG1000など、ギタリストが求めるサウンドに応じて明確な個性を持つモデルが用意されています。

- 重さに込められた意味: 約4.5kgという重量は、単なるデメリットではありません。むしろ、その重厚なサウンドキャラクターと豊かな音の伸びを実現するための、サウンドを最優先した設計思想の証左なのです。

これらの理由から、ヤマハSGのデザインや仕様はすべて、最高のサウンドと演奏性を追求した結果であることがわかります。

一過性の流行に惑わされず、楽器としての本質的な価値を理解するプレイヤーにとって、ヤマハSGは「ダサい」どころか、所有する喜びと最高の表現力を与えてくれる、唯一無二のパートナーとなるでしょう。

コメント